うーーーん

本日の日替わりカレンダー

うーーーん

このように、生きたい、、、

本日の日替わりカレンダー

うーーーん

このように、生きたい、、、

シークレット サンタ

皆さん、シークレット サンタをご存知ですか?

サンタクロースの季節ではないので、恐縮ですが先日私の友人よりシークレットサンタの話を聞き大変感動しましたので、ご紹介したいと思います。

若いに頃職を失い、ある日空腹に耐えられず無銭のままレストランで食事をしてしまいお金を払うフリをすると店長が「20ドル落ちてましたよ」と、、、店長が自らのお金を落としてその人に差し上げたのだ。

その後起業をするもうまくいかず、銀行強盗まで考えるに至るが、20ドル札を見て思い留まった。

そして今度は銀行に残っている貯金を下ろし、人々に20ドル札を配って歩くようになる。すると不思議なことに事業が上向き、どんどん裕福になっていった。

それでも20ドル札を配ることは止めず、27年間に1億8千万円も配り続けたそうだ。

「人を幸福にする事で自分も幸せになれる。だからサンタの活動を続けていた。」

このシークレット サンタもすばらしいと思いますが、この最初に20ドル落とした店長もすばらしいと思います。

「良い事をすると良い事が起き、悪い事をするとばちが当たる」まさに仏教でいうところの因果応報ではないでしょうか。

幸せを配れる人間になれるようこれからも努力して参りたいと思います。

森信三先生の「不尽精典」の中に次の文章が書いて

あります。

人はすべからく 終生の師をもつべし。

真に卓越せる師をもつ者は

終生道を求めて留まることなく

その状あたかも

北斗星を望んで 航行するが如し

人生の師を持つ事の重要性を言われておりますが

私もそのように思います。

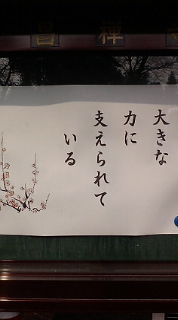

私の尊敬する 石川 洋さんの詩

をご紹介致します。

大きくなることが

成功することではない

つぶれない裸の体験を

中心にすることである

常に自戒の念として心に刻んでおります。

うれしい お礼状を頂きました。

ありがとうございます。

日本でいちばん大切にしたい会社

タイトルを見ただけで4冊購入致しました。

読んでみてさらに購入。

知り合いの社長に差し上げる為に、、、

「企業経営の第一義は、社員とその家族の幸福を追求し、実現することです。」

当社の経営理念と同じです。

是非お勧めの一冊です。

㈱あさ出版 坂本光司 著

泥かぶら

泥かぶら 泥かぶらと蔑(さげす)まれ

いじめられ くやしさに泣く少女に

三つの約束を守りなさい

そうすれば

村一番の美女になれる

自分の顔を恥じないこと

どんなときにもにっこり笑うこと

いつも人の身になって思うこと

と言い残し立ち去った旅の老法師

その言葉のとおりに

お前は仏のように美しい子だと

讃えられるようになった少女の物語

命輝けば 心が喜び

こころに喜びが満ちれば

周囲が明るい光に満たされる

心の美しさこそ本当の美しさ

この三つの約束を守れば

だれの人生も きっと 変わる

私もそのように思います。

ニューモラルの詩

いのちの響き 72項 より抜粋

平常心是道 びょうじょうしんこれどう(へいじょうしんこれどう)

何もない時は、平常心でいられますが何かおきたときに平常心では

なかなかいられないものです。

馬祖道一(ばそどういつ)禅師は

仏道とは何かと問われて

日常のありふれた心こそ仏道である。

と答えてます。

日常の細事を丁寧にこなすこと、その積み重ねで

どんな状況にあっても乱れない心(平常心)が培われるのではないでしょうか。

受け売りですが、私もそのように思います。

なかなか出来ませんけれどね、、、

4月8日は、お釈迦さまの誕生を祝う行事として、灌仏会(かんぶつえ)が行われます。

仏教各宗派共通の行事として全国各地で「花まつり」の名で親しまれています。

お釈迦さまの誕生についてはさまざまな説がありますが、ルンビニーの花園で摩耶夫人の右わきから生まれ、すぐに歩いて、右手で天を、左手で地を指し、「天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)」と宣言したと言われています。

お釈迦さまの誕生を喜んだ竜王が甘露を注いで沐浴させたという伝説から、各地の寺で灌仏会には花園に見立てて花で飾った「花御堂(はなみどう)」に、お釈迦さまの誕生仏を安置して法会を行い、参拝者も仏頂に甘茶をかけて祝います。

仏教徒の方は是非覚えておきましょうね。

いよいよお彼岸ですね。

春分の日を中心に前後三日間がお彼岸となります。

お彼岸には家族そろってお墓参りを致しましょう。

先祖供養や親孝行の家庭には、青少年の非行が少ないそうです。

少年院の所長を長く務めていた方の話でも、仏壇に手を合わせられる子供は

ここには1人もいないと言われているのを思い出しました。

ご先祖様に守られるのでしょうかね。

その通りですね。

苦労は帳消し

お父さん

ぼく お父さんの子でよかった

母を早くに亡くした子が

ある時 ふともらした言葉

つらい仕事もがんばれた

お母さん

ぼく お母さんの子で幸せだ

母を早くに亡くした子が

育ての母に書き送った手紙の言葉

妻は目に涙をいっぱいためて

これまでの苦労は帳消しです

と 私に告げた

うれしかった ありがたかった

この世には悲しみがいっぱいあるけど

それに見合う幸せも きっと ある

思わず涙が出そうになってしまいました。

年のせいか最近は涙腺がゆるくなってきているように感じます。

ニューモラルの詩 462号

ぼくの心

行くなといえば 行きたくなる

言うなといえば 言いたくなる

困ったものだと思っても

どうにも勝手な ぼくの心

不自由不足を味わって

自由の有り難さがわかる

知足の尊さがわかる

涙を流して

人の心の悲しみがわかる

だから 人の世の苦しみ悲しみ

歓迎まではできないが

逃げないで 向き合おう

苦しみを深くするほど

ぼくの心も深くなり

広くなるから

いのちの響きという本の一節です。

無造作に開いたらこの詩(ページ)に出会いました。

いい詩ですね。

最後の教え

弟子たちよ、今わたしの最後の時である。

しかし、この死は肉体の死であることを忘れてはならない。

肉体は父母より生まれ、食によって保たれるものであるから、

病み、傷つき、こわれることはやむを得ない。

仏の本質は肉体ではない。

さとりである。

肉体はここに滅びても、さとりは永遠に法と道とに生きられる。

だから、わたしの肉体を見る者がわたしを見るのではなく

わたしの教えを知る者こそわたしを見る。、、、

釈尊

(仏教聖典 P13より抜粋)

お釈迦様が亡くなられる時のお話です。

もう少し長い文章ですが、、、

続きを読みたい方は書店で仏教聖典をお買い求めください。

仏教聖典とはわかりやすく言えば、キリスト教の聖書みたいなものです。

すばらし本ですよ!!

涅槃会(ねはんえ)は、日本では2月15日に行われます。

お釈迦さまは紀元前383年、80歳で亡くなりました。

ヒマラヌヤヴァティー河の岸辺にある沙羅双樹の林で頭を北にし、右脇を下にした形で亡くなりました。これに習って、仏式では亡くなったときに北枕にして寝かせます。

臨終にあたって残した言葉は次のように言い伝えられています。

まず集まった弟子達に、今まで説いた事について疑問があれば質問をするようにいいました。弟子達は皆だまっていました。

するとお釈迦さまは「あらゆるものは、うつろいやすいものである。怠ることなく精進せよ」これが最後の言葉でした。

仏教徒の皆様、涅槃会(ねはんえ)は覚えましょうね、お釈迦さまが亡くなられた日です。